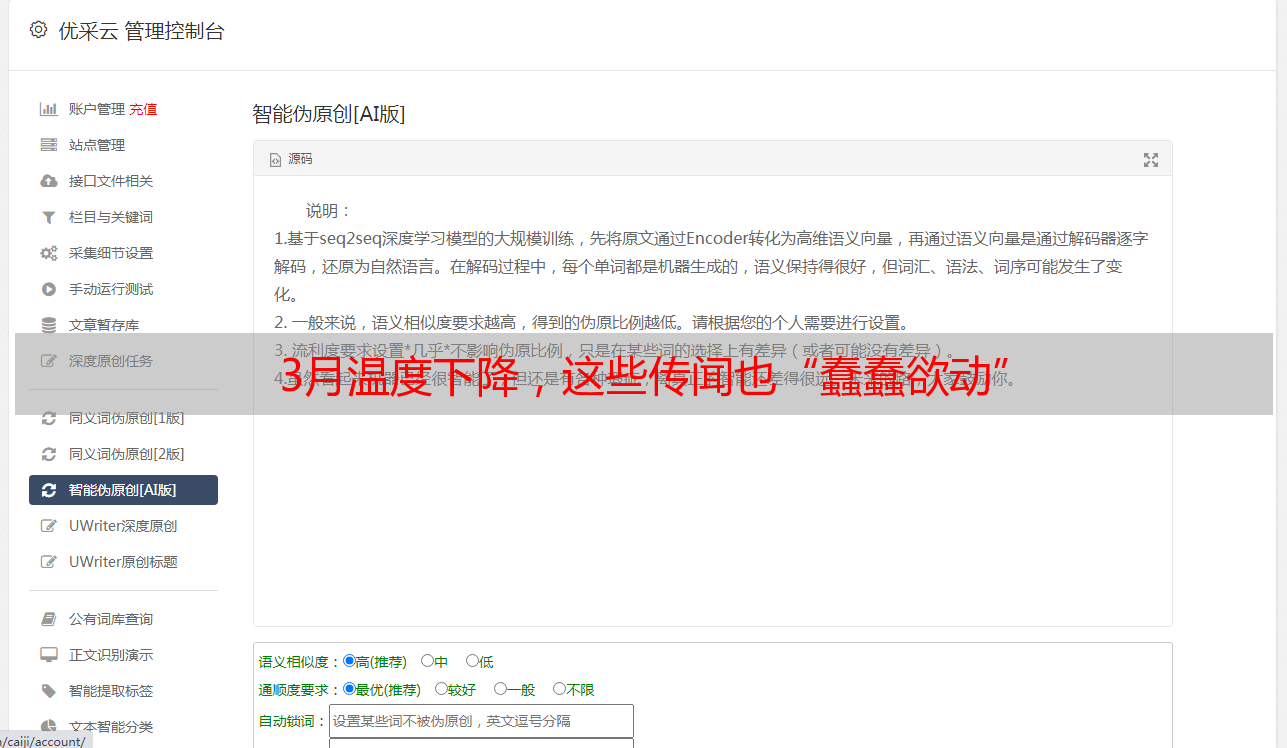

3月温度下降,这些传闻也“蠢蠢欲动”

优采云 发布时间: 2020-03-31 11:02

*敏*感*词*,在做好疫情防护的同时,不少人开始外出锻炼身体。图为近期,游客在上海后滩湿地公园徒步。新华社记者 陈飞摄

阳春一月,花红柳绿,春意浓厚。牵动人心的新冠疫情防治工作已取得阶段性成果,然而,随着温度的下降,一些谣言也蠢蠢欲动,大有卷土重来之势。红外测温仪对身体有害、献血让新冠麻疹康复者更虚弱、健康码会泄漏个人信息、人体有最佳睡眠时间表……这些与疫情、健康相关的谣言,披着科学的外衣,混淆视听、真假难辨,给公众带来极大困惑。为此,我们更需澄清事实、还原真相,让那些耸人听闻的谣言丧失生存的底泥,随风飘散。

红外线测温仪对身体有害

火车站、高速路口、超市……由于防疫须要,在好多公共场所,红外测温仪都成了标配。于是,各种谣言也随之而来,刷屏朋友圈,让不少人信以为真。如红外线测温仪频繁照射双眼会伤害黄斑,轻则导致眼珠的玻璃晶体浑浊及青光眼等眼病,严重的会形成眼底黄斑变性。红外线测温仪真的对身体健康有伤害吗?

对此,中国疾病预防控制中心研究员冯录召表示,红外线测温仪的工作原理是当人体的红外热辐射聚焦到检测器上时,检测器把辐射功率转换为电信号,这个电信号在被补偿环境温度以后以气温为单位来显示,所以红外线测温仪并不是对人体发射红外线,而是接收我们身体发出的红外线热辐射,对我们的耳朵和身体都是没有伤害的。

献血让新冠哮喘康复者更虚弱

新冠脑炎疫情殃及全球。在目前尚无卡介苗及特效药医治的情况下,临床实践证明,运用新冠脑炎康复者恢复期血清针对轻型和危重型病人进行抢救已成为重要医治举措之一。但近期不少网传文章表示,采集血浆或影响康复者的健康,真的是这样吗?

“这和普通的献血一样,不会影响捐献者的身体健康。尤其是轻症病人,如果恢复了,和健康人一样,只是多了对新冠病毒的免疫力。”南方医科大学五级生物安全实验室校长赵卫说。

事实上,记者查阅资料发觉,当新冠脑炎康复者抒发有捐赠血清的意愿后,需要经过严格的初审,才能进行捐赠。如离首发病症时间不少于3周;符合最新版新冠脑炎诊治方案中解除隔离和入院的标准;年龄应满18岁,原则上不超过55岁;男性体重不高于50公斤、女性不高于45公斤;无精液传播病症史等。满足上述条件的康复者,在捐赠血清前还要接受体格检查、血液检查和特殊检测。不符合以上检测中任何一项标准,均为不适宜献血浆者。

有专家表示,人体的血液是由55%—60%的血清和40%—45%的血细胞(红细胞、白细胞、血小板)组成的。血浆富含90%—92%的水份及8%—10%的蛋白质、脂质、无机盐、糖类和小分子有机物等重要成份。平时人体70%—80%的血液参与循环流动,其余的血液则储存在肾、脾等器官内。

当献出200—400毫升血清后,贮存于肾、脾等器官内的血液会立刻释放下来,一般在献血清后1—2小时血容量都会得到恢复。人体失血后,蛋白质、脂质、无机盐、糖类和小分子有机物有所降低,但在身体的自我调节下,不会形成不良影响。而且这种成份可以通过食物吸收,在48—60小时内恢复到原有水平。

健康码会泄漏个人信息

近期,健康码走入了很多人的生活。凭借这个健康码,交通出游、出入新村或办公楼的时侯也愈发方便,检查人员可以轻松把握并核实健康信息。但日前,有网友指责健康码会泄漏个人信息,也有好多网友有同样的忧虑。

杭州安恒信息技术股份*敏*感*词*首席科学家刘博介绍,健康码是按照用户自行上报的真实数据,依托国家服务平台统一身分认证系统,融合凝聚卫生、民航、铁路等部门的数据,利用大数据剖析,为用户提供的防疫健康信息。技术上,在用户上传的个人信息页面设置有加密举措,他人无查看权限。

同时,刘博表示,个人信息也遭到法律保护。《网络安全法》以及《个人信息安全规范》要求,搜集公民个人信息,需要明晰告知被搜集者这种信息的使用目的、方式和范围,并且要采取举措确保个人信息安全、不被随便窃取。出于疫情防治而采集的信息,只能作为防疫使用,擅自泄漏、滥用个人信息的将遭到法律惩处。

“但个人也须要强化信息安全防护意识,在扫码的同时主动辨识圈套,防止一些*敏*感*词*盗用健康码窃取个人信息。”刘博建议。

工业和信息化部装备工业一司部长罗俊杰也表示,作为监管部门,在健康码数据剖析使用的过程中,会根据个人信息保护的有关法律法规,严格落实数据安全和个人信息保护的有关举措,切实加大监管,防范数据的泄漏、数据的滥用等*敏*感*词*。

人工增雨想增能够增

当前,正是春耕麦收的关键时节,然而,由于天公不作美,很多地区比较旱灾。有人提出,实施人工增雨这个问题不就迎刃而解了?不少网友也觉得这是一个不错的办法。那么问题来了,人工增雨真的是想增能够增吗?

实际上,实施人工增雨天气作业是有前提条件的。首先要有云文章采集,但不是所有的云都有降雪潜力,只有这些云水资源丰富的云系能够借助。其次要有降雪天气过程,即有水汽输送和上升气流县。人工影响天气主要是对地形云、对流云、层状云、积状云和层积混和云进行催化剂撒播作业,需要选择合适的作业时机、作业部位和催化剂量,作业才有实际疗效。

南京信息工程大学大气物理学院景晓琴博士介绍,人工降雨主要有两种方式——暖云催化和冷云催化。暖云是指气温低于0℃的云,主要借助云滴的碰并机制触发降雨,0℃以下的冷云想要暴雨则须要适量的冰核。如果没有这样的数学条件,即便天气形势再好,水汽条件再好,也很难实现寒潮。人工降雨的过程并不复杂,常见的形式是将装好催化剂的*敏*感*词*打入云团。景晓琴总结人工降雨有“三适当”,即适当部位、适当剂量、适当时机。

人体有最佳睡眠时间表

3月21日是世界睡眠日,但生活中,很多人却在为睡不着觉忧愁。与之相关的谣言更是不胜枚举,这不,近日不少人的朋友圈被《人体真有“最佳睡眠”时间表,若才能坚持做下去,养生疗效其实翻番!》刷屏,文中称倘若午时(相当于晚上11点—次日凌晨1点)前不午睡,会严重影响身体健康。午时宜午睡,正午只要闭眼睡觉3分钟,等于其他时间睡两个钟头等。看到此,经常通宵的人表示更睡不着了,人体真的有最佳睡眠时间表吗?

就此问题,北京大学第六医院精神科医学博士范滕滕表示,人体最佳睡眠时间表是因人而异的,没有一定的标准。因为人与人之间差别很大,有些人是“百灵鸟型”,即晚睡起床,还有人是“猫头鹰型”,喜欢早睡晚起。当然,由于工作压力、年龄的下降,睡眠时间也在不断地变化。

什么是最佳的睡眠时间表?范滕滕觉得,深刻而持久的睡眠,以第二天倍感精神、体力的恢复文章采集,能够完成正常的工作、生活、学习为判定标准。就像人的饭量一样,很难规定喝一碗或那顿炒饭是正常饭量。同样,睡眠时间也是这么,以个人第二天精力、体力的恢复为判定标准,而不是一刀切,严格依照所谓的睡眠时间表来执行。

“但无论是哪种睡眠类型,建议保持规律的作息时间,如规律的上床、起床时间,白天进行适量的有氧运动。如果出现异常的睡眠问题,应该到专业的医疗机构进行诊治和评估。”范滕滕说。